di Antonio Gregolin copyright 2012 divieto di riproduzione di testo e immagini

Due racconti diversi e lontani tra loro. Storie credibili e semplici di chi non fa notizia, capaci però d’infondere quel “gusto del vivere” che non si trova tra le pagine dei quotidiani. Non eroi, ma uomini e donne che a loro modo salvano un/il mondo…

__________________________________________

COSI’ SALVO LA MIA AMAZZONIA

La storia di una vulcanica religiosa vicentina che salva vite per salvaguardare la “sua foresta”

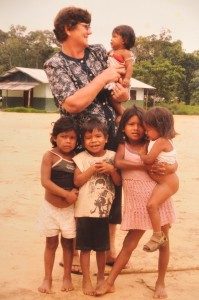

C’è l’Amazzonia devastata per le sue risorse naturali e quella che qualcuno tenta di salvare con le sue risorse umane. Un piccolo ma sostanziale contributo, lo offre da oltre trent’anni un’audace e vigorosa donna vicentina, religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice,e infermiera dei poveri. Lo dimostra l’anello di legno tropicale scuro che porta al dito: “Un segno distintivo –spiega suor Rosy Lapo, 64 anni -, che mi è stato offerto dalla gente dell’Amazzonia. Qualcosa di più di un voto religioso. Un patto scritto nel cuore mio e loro, che vale quanto un passaporto ufficiale in quelle terre sconfinate”.

C’è l’Amazzonia devastata per le sue risorse naturali e quella che qualcuno tenta di salvare con le sue risorse umane. Un piccolo ma sostanziale contributo, lo offre da oltre trent’anni un’audace e vigorosa donna vicentina, religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice,e infermiera dei poveri. Lo dimostra l’anello di legno tropicale scuro che porta al dito: “Un segno distintivo –spiega suor Rosy Lapo, 64 anni -, che mi è stato offerto dalla gente dell’Amazzonia. Qualcosa di più di un voto religioso. Un patto scritto nel cuore mio e loro, che vale quanto un passaporto ufficiale in quelle terre sconfinate”.  L’Amazzonia vergine di cui parla la suora, appare inimmaginabile dal salotto di casa a Longare (Vi), dove la religiosa è ritornata dopo quattro anni di assenza dalla famiglia. “E’ tornato l’uragano…” commenta uno dei suoi nove fratelli, di cui uno missionario salesiano in Brasile, descrivendo la grinta della suora.

L’Amazzonia vergine di cui parla la suora, appare inimmaginabile dal salotto di casa a Longare (Vi), dove la religiosa è ritornata dopo quattro anni di assenza dalla famiglia. “E’ tornato l’uragano…” commenta uno dei suoi nove fratelli, di cui uno missionario salesiano in Brasile, descrivendo la grinta della suora.

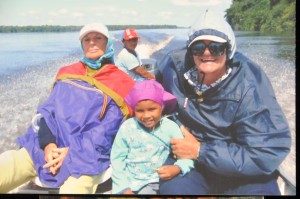

Di energia Rosy, come preferisce essere chiamata lei, ne ha da vendere e altrettanta gliene serve per vivere in un’area sul confine tra Brasile e Colombia, laddove il Rio Negro è l’unica via di comunicazione dentro la foresta, con la capitale Manaus che dista 1200 chilometri dalla sua missione; con cascate da superare e più di cinque giorni di barca con diversi trasbordi. “In pratica –racconta Rosy-, per far ritorno in Italia ho impiegato otto giorni tra cammino, barca e aereo. Forse più di un pellegrinaggio e lo stesso mi aspetta al ritorno ai primi di ottobre (2013)”. “La foresta non è il paradiso terreste come la s’immagina da qui, -aggiunge la suora- con i confort turistici. E’ un mondo a noi inimmaginabile per grandezza, bellezza e difficoltà”.

Di energia Rosy, come preferisce essere chiamata lei, ne ha da vendere e altrettanta gliene serve per vivere in un’area sul confine tra Brasile e Colombia, laddove il Rio Negro è l’unica via di comunicazione dentro la foresta, con la capitale Manaus che dista 1200 chilometri dalla sua missione; con cascate da superare e più di cinque giorni di barca con diversi trasbordi. “In pratica –racconta Rosy-, per far ritorno in Italia ho impiegato otto giorni tra cammino, barca e aereo. Forse più di un pellegrinaggio e lo stesso mi aspetta al ritorno ai primi di ottobre (2013)”. “La foresta non è il paradiso terreste come la s’immagina da qui, -aggiunge la suora- con i confort turistici. E’ un mondo a noi inimmaginabile per grandezza, bellezza e difficoltà”. E’ il mondo degli indios, dei poveri ma ricchi di dignità, che esigono di continuare a vivere di foresta: “Siamo nell’altro mondo –racconta la suora-, dove non c’è elettricità. Non esiste la moneta, ma solo il baratto. Dove si coltiva solo ciò che basta per sopravvivere. Nella missione e nell’ospedale che dirigo, abbiamo cinquanta telefoni, ma solo uno funziona un’ora al giorno”. Così possono trascorrere mesi prima che suor Rosy chiami a casa: “I miei fratelli sono abituati – aggiunge con ironia- e sanno che riesco a cavarmela bene.

E’ il mondo degli indios, dei poveri ma ricchi di dignità, che esigono di continuare a vivere di foresta: “Siamo nell’altro mondo –racconta la suora-, dove non c’è elettricità. Non esiste la moneta, ma solo il baratto. Dove si coltiva solo ciò che basta per sopravvivere. Nella missione e nell’ospedale che dirigo, abbiamo cinquanta telefoni, ma solo uno funziona un’ora al giorno”. Così possono trascorrere mesi prima che suor Rosy chiami a casa: “I miei fratelli sono abituati – aggiunge con ironia- e sanno che riesco a cavarmela bene.  Ho due braccia e due gambe forti…”. C’è tutto il pragmatismo di una missionaria e la tempra di una donna venuta dalla campagna veneta “de stì ani”: “La foresta non ha alcun paragone con gli ambienti nostrani –spiega-, ma gli uomini sono tutti uguali con le medesime primarie esigenze. Con una sola sostanziale differenza: da noi i bambini hanno tutto, ma appaiono tristi. Là invece, hanno poco ma con un sorriso che mi ripaga di ogni sforzo. Ecco perché ogni volta che aiuto nascere un bambino vedo il sorriso di Dio.

Ho due braccia e due gambe forti…”. C’è tutto il pragmatismo di una missionaria e la tempra di una donna venuta dalla campagna veneta “de stì ani”: “La foresta non ha alcun paragone con gli ambienti nostrani –spiega-, ma gli uomini sono tutti uguali con le medesime primarie esigenze. Con una sola sostanziale differenza: da noi i bambini hanno tutto, ma appaiono tristi. Là invece, hanno poco ma con un sorriso che mi ripaga di ogni sforzo. Ecco perché ogni volta che aiuto nascere un bambino vedo il sorriso di Dio.

Oggi la mia presenza non è quella di “evangelizzare”, ma di essere testimone. Difatti, non chiedo mai il battesimo, sono loro che ne esprimono la volontà. Il cristianesimo per noi è altro. E’ vita quotidiana con i fratelli…”. Si spinge pure a fare un calcolo approssimativo: “Il più di trentacinque anni di missione amazzonica, senza contare quelli trascorsi prima in Africa, devo aver fatto nascere circa quattromila bambini” dice sorridendo la suora.

La gioia però si scontra con la realtà, e le “comodità” di cui parla Rosy, sono quelle di dormire in un amaca condivisa in una capanne con altre settanta persone. Di alzarsi alle cinque del mattino per farsi il bagno nel fiume, prima che si svegli la tribù e gli rubi tutto il sapone. Delle cene a base di pesce, carne e frutta che la foresta quotidianamente offre alla sua gente: “Nella foresta si può morire di diarrea, come per un morso di serpente o un’infezioni. A queste necessità cerco di porre rimedio io con le altre mie tre consorelle della missione. Curiamo gli indios che arrivano dal fiume fino all’ospedale. Oppure, andiamo noi, seguendo il fiume, fino ai villaggi più lontani. E’ come la vita che si faceva da noi più di cento anni fa, quando ci si muoveva solo per necessità e la vita era condivisa con gli altri. Quella solidarietà che in foresta è vitale, dove ci si aiuta l’uno con l’altro”. I rischi imposti dalle grandi industrie di legname sono una minaccia ancora lontana dalla missione di Rosy, anche se l’aspetto ambientale è al centro della sua cultura di formazione: “Negli anni ho visto gli indios cui facevo scuola, diventare loro stessi insegnanti.

Oppure, andiamo noi, seguendo il fiume, fino ai villaggi più lontani. E’ come la vita che si faceva da noi più di cento anni fa, quando ci si muoveva solo per necessità e la vita era condivisa con gli altri. Quella solidarietà che in foresta è vitale, dove ci si aiuta l’uno con l’altro”. I rischi imposti dalle grandi industrie di legname sono una minaccia ancora lontana dalla missione di Rosy, anche se l’aspetto ambientale è al centro della sua cultura di formazione: “Negli anni ho visto gli indios cui facevo scuola, diventare loro stessi insegnanti.

Grazie a questi, cerchiamo di diffondere il rispetto verso la terra. Gli indios sanno bene che la terra è vita. La loro vita. Per questo disboscano, bruciando solo piccole porzione necessarie al loro sostentamento. Insegniamo che non è importante la quantità di cui siamo malati noi occidentali, ma la conservazione”.

“In Amazzonia –conclude la suora- si giocano le sorti del mondo. Le sorti di ognuno di noi che direttamente o indirettamente dipendiamo da questo ambiente unico sulla terra. La nostra resta un’area ancora incontaminata dove la grandi multinazionali non sono ancora arrivate. Ma il pericolo è dietro l’angolo. Per questo, cerchiamo di formare i veri abitanti della foresta anche sul piano legale.  Puntiamo sulla coscienza di chi la abita, la vive, la usa, pur sapendo che il futuro della sua popolazione potrebbe essere determinato da coloro che vogliono solo sfruttarne le risorse naturali. Errore che noi occidentali abbiamo già compiuto in passato, verso molte civiltà, ma che stavolta mette a repentaglio il futuro stesso del nostro pianeta. Una partita che non dobbiamo e possiamo permetterci di perdere!”.

Puntiamo sulla coscienza di chi la abita, la vive, la usa, pur sapendo che il futuro della sua popolazione potrebbe essere determinato da coloro che vogliono solo sfruttarne le risorse naturali. Errore che noi occidentali abbiamo già compiuto in passato, verso molte civiltà, ma che stavolta mette a repentaglio il futuro stesso del nostro pianeta. Una partita che non dobbiamo e possiamo permetterci di perdere!”.

_____________________________________________________

ALPINO,POETA E CONTADINO

Il vicentino Eugenio Serafin, 94 anni, è uno degli ultimi reduci d’Albania. Tornato dalla guerra, scopre una vena poetica che oggi è diventata un libro

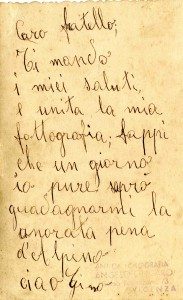

E’un vecchietto “innamorato” della vita, di sua moglie, della storia e poesia: “Animo anziani! Non siam fragili pioppe/ ma robuste querce. Seppur con molti stenti/ abbiam resistito all’infuriar dei venti…Quanto è dura la vita/eravamo dediti a dire/ ma quanto bella ci sembra or che sta per finire”. Sono i versi di Eugenio Serafin, per tutti “Gino”, un contadino divenuto poeta a settant’anni che oggi a 94 anni, seguita a vive in un minuscolo paesello del Vicentino, dov’é uno dei reduci alpini e medaglia di guerra più longevi della provincia veneta.

E’un vecchietto “innamorato” della vita, di sua moglie, della storia e poesia: “Animo anziani! Non siam fragili pioppe/ ma robuste querce. Seppur con molti stenti/ abbiam resistito all’infuriar dei venti…Quanto è dura la vita/eravamo dediti a dire/ ma quanto bella ci sembra or che sta per finire”. Sono i versi di Eugenio Serafin, per tutti “Gino”, un contadino divenuto poeta a settant’anni che oggi a 94 anni, seguita a vive in un minuscolo paesello del Vicentino, dov’é uno dei reduci alpini e medaglia di guerra più longevi della provincia veneta. E’ qui che lui scrive poesie su uomini e terra, compreso il segreto della sua vitalità: “Ridi de tuto e de tuti/ anche de te steso/ ma par rèndare manco dura la vita/ non par dispresso”. Un anziano innamorato della vita quanto della moglie Domitilla, 85 anni, che dopo le nozze di diamante, guardando il marito ripete: “E’ il mio tesoro. Bello oggi come allora. Adesso poi che si sente pure poeta…”. Un poeta con un casto romanticismo e ottimismo. Ottimista lo fu anche quando nel 1940 si trovò nei campi di battaglia dell’Albania.

E’ qui che lui scrive poesie su uomini e terra, compreso il segreto della sua vitalità: “Ridi de tuto e de tuti/ anche de te steso/ ma par rèndare manco dura la vita/ non par dispresso”. Un anziano innamorato della vita quanto della moglie Domitilla, 85 anni, che dopo le nozze di diamante, guardando il marito ripete: “E’ il mio tesoro. Bello oggi come allora. Adesso poi che si sente pure poeta…”. Un poeta con un casto romanticismo e ottimismo. Ottimista lo fu anche quando nel 1940 si trovò nei campi di battaglia dell’Albania. Ora che la sua lunga vita è diventata un libro bibliografico dal titolo “Dicono ch’io son poeta”, scritto dal conterraneo e alpino Livio Rappo, dove tra le righe Gino miscela l’orrore della guerra con la mitezza del suo poetare. Vita da contadino, con la quarta elementare e un amore per l’italiano e la poesia: “Pascoli, Carducci, ma soprattutto Leopardi, mi sono sempre piaciuti” racconta l’anziano che ha vissuto la sua vita tra il casolare paterno in via S.Salvatore, ancora lì com’era quando vi è nato, e la casa degli anni ’70 a pochi metri di distanza, dove i due anziani oggi vivono. “Mi ripeto ancor oggi che dopo aver visto la morte in faccia e gli orrori della guerra, tutto il resto della mia vita è stata una passeggiata…”.

Ora che la sua lunga vita è diventata un libro bibliografico dal titolo “Dicono ch’io son poeta”, scritto dal conterraneo e alpino Livio Rappo, dove tra le righe Gino miscela l’orrore della guerra con la mitezza del suo poetare. Vita da contadino, con la quarta elementare e un amore per l’italiano e la poesia: “Pascoli, Carducci, ma soprattutto Leopardi, mi sono sempre piaciuti” racconta l’anziano che ha vissuto la sua vita tra il casolare paterno in via S.Salvatore, ancora lì com’era quando vi è nato, e la casa degli anni ’70 a pochi metri di distanza, dove i due anziani oggi vivono. “Mi ripeto ancor oggi che dopo aver visto la morte in faccia e gli orrori della guerra, tutto il resto della mia vita è stata una passeggiata…”.

Un dato storico: “Del mio Battaglione Alpini Vicenza della Divisione Julia, di 1500 soldati tornammo in appena 70 da quella che fu una delle più vergognose e sanguinose campagne militari della Seconda Guerra”. Da qui parte la sua storia: “Quando, il 28 ottobre del 1940 in Albania iniziò per noi, giovani arditi, la guerra, che sarebbe stata un’azione lampo -ci dicevano- e in sette-otto giorni avremmo conquistato l’Albania e la Grecia”. La realtà fu ben altra: “Poche ore dopo l’inizio delle ostilità, stavo già piangendo la morte del mio commilitone e compaesano, Giovanni Schievano”. I giorni sul fronte diventeranno settimane e anni: “Pidocchi e cattivo equipaggiamento avrebbero fatto il resto”. Ma la fortuna sorride e per Gino qualche settimana dopo l’inizio della guerra, un incontro con un dottore impegnato nell’ospedale militare che lo volle come assistente, lo sottrasse ai rischi della prima linea”. Pochi mesi e la situazione militare per gli italiani sarebbe peggiorata: “I rifornimenti finirono già il sesto giorno dopo l’inizio delle ostilità, e c’eravamo ridotti ad essere straccioni con il fucile.  Le divise verdi erano diventate marroni, sporche e lise al punto che al posto delle scarpe usai una “musetta” per asini. I bombardamenti si fecero sempre più intensi e in uno di quei drammatici momenti, ebbi la fortuna d’incontrare mio fratello maggiore Bruno, alpino pure lui impegnato sul fronte”. Racconta nel libro: “Stavo cercando una buca dove ripararmi dal freddo della notte, quando scorsi un soldato spaesato che brancolava nel buio. Io pieno di pidocchi, smagrito e con una divisa a brandelli e lui con lo sguardo di uno spaventato. Gli dissi: Bruno! Mi rispose: “Gino, sito tì!? Varda come ti sì ridoto!”. Ci abbracciammo e scoppiammo in un pianto”, questo sarebbe stato l’ultimo abbraccio tra i due fratelli.

Le divise verdi erano diventate marroni, sporche e lise al punto che al posto delle scarpe usai una “musetta” per asini. I bombardamenti si fecero sempre più intensi e in uno di quei drammatici momenti, ebbi la fortuna d’incontrare mio fratello maggiore Bruno, alpino pure lui impegnato sul fronte”. Racconta nel libro: “Stavo cercando una buca dove ripararmi dal freddo della notte, quando scorsi un soldato spaesato che brancolava nel buio. Io pieno di pidocchi, smagrito e con una divisa a brandelli e lui con lo sguardo di uno spaventato. Gli dissi: Bruno! Mi rispose: “Gino, sito tì!? Varda come ti sì ridoto!”. Ci abbracciammo e scoppiammo in un pianto”, questo sarebbe stato l’ultimo abbraccio tra i due fratelli.  Con i greci che avanzavano, l’esercito italiano era ormai in rotta: “Alle cinque del pomeriggio del 24 febbraio 1942 – l’ora Gino se la ricorda bene-, un aereo inglese iniziò a bombardare il campo in cui ci trovavamo. Mi rifugiai ai piedi di un masso, ma non ero al sicuro. Finii col mettermi sopra un giovane sergente friulano che si era rifugiato dentro una buca. Pochi istanti dopo una bomba colpì proprio il masso da cui mi ero appena spostato. Sentii un calore improvviso al costato. Mi toccai e vidi la mano riempirsi di sangue. Sotto di me il sergente che rantolava. Lo fissai e lui mi disse: “Mi hanno colpito. Ciao mamma” e spirò”.

Con i greci che avanzavano, l’esercito italiano era ormai in rotta: “Alle cinque del pomeriggio del 24 febbraio 1942 – l’ora Gino se la ricorda bene-, un aereo inglese iniziò a bombardare il campo in cui ci trovavamo. Mi rifugiai ai piedi di un masso, ma non ero al sicuro. Finii col mettermi sopra un giovane sergente friulano che si era rifugiato dentro una buca. Pochi istanti dopo una bomba colpì proprio il masso da cui mi ero appena spostato. Sentii un calore improvviso al costato. Mi toccai e vidi la mano riempirsi di sangue. Sotto di me il sergente che rantolava. Lo fissai e lui mi disse: “Mi hanno colpito. Ciao mamma” e spirò”.

La scheggia che l’aveva oltrepassato si era fermata nel corpo del sergente. Quel giorno di 120 alpini sul campo solo 17 sopravvissero, e Gino era tra questi: “Mi trasportarono in un ospedale, sotto la minaccia delle bombe. Qui dopo una spartana medicazione alla ferita larga quattro dita e varie schegge al braccio, riuscii ad allontanarmi da solo, spinto dalla paura di morire sotto i bombardamenti”. Quel campo sarebbe stato poi bombardato due giorni dopo. “Andai verso il ponte sulla Vojussa, dove sapevo dell’esistenza di un campo di alpini più sicuro”. “A trovarmi incosciente, moribondo e sospeso sulla passerella, fu il colonnello Paolo Signorini, che morirà successivamente sul fronte russo. Fu lui ad ordinare di portarmi fin all’ospedale militare di Turano. A lui devo la mia vita”. Gino qualche giorno verrà tradotto a Valona, pronto per essere imbarcato su una nave ospedaliera verso l’Italia: “Era il 6 marzo del ’43, quando stavo raggiungevo la nave “Po’”, all’improvviso un caccia inglese sganciò un siluro, affondandola in pochi minuti”. Gino si salva nuovamente e verrà poi caricato sulla nave “California”:

La scheggia che l’aveva oltrepassato si era fermata nel corpo del sergente. Quel giorno di 120 alpini sul campo solo 17 sopravvissero, e Gino era tra questi: “Mi trasportarono in un ospedale, sotto la minaccia delle bombe. Qui dopo una spartana medicazione alla ferita larga quattro dita e varie schegge al braccio, riuscii ad allontanarmi da solo, spinto dalla paura di morire sotto i bombardamenti”. Quel campo sarebbe stato poi bombardato due giorni dopo. “Andai verso il ponte sulla Vojussa, dove sapevo dell’esistenza di un campo di alpini più sicuro”. “A trovarmi incosciente, moribondo e sospeso sulla passerella, fu il colonnello Paolo Signorini, che morirà successivamente sul fronte russo. Fu lui ad ordinare di portarmi fin all’ospedale militare di Turano. A lui devo la mia vita”. Gino qualche giorno verrà tradotto a Valona, pronto per essere imbarcato su una nave ospedaliera verso l’Italia: “Era il 6 marzo del ’43, quando stavo raggiungevo la nave “Po’”, all’improvviso un caccia inglese sganciò un siluro, affondandola in pochi minuti”. Gino si salva nuovamente e verrà poi caricato sulla nave “California”:

“Su questa nave –che lui rivedrà tra le lacrime settant’anni in una foto pubblicata nel libro di Rappo- per curarmi la ferita m’infilarono dentro la ferita e senza anestesia un asciugamano facendolo scorrere da una parte all’altra del costato”. L’alpino “fortunato” arriverà così all’ospedale di Gorizia: “Qui venni a sapere –scrive nel libro-, che potevo essere rispedito sul fronte russo”, dove nel frattempo il fratello Bruno era già tra i dispersi”.  Questo accelererà le pratiche per il suo rientro a casa nel Vicentino, dove riprenderà la “vita da contadino a misura d’uomo e non di macchina – come precisa lui-, dove la vita era dura, ma mai quanto la guerra da ero venuto”. E’ anche per questo, che lui oggi seguita a scrivere poesie di vita e ottimismo, sapendo che il peggio è ormai passato: “L’orrore che ho vissuto mi è bastato e seppur con molti stenti/abbiam resistito all’infuriar dei venti. Se poi lieve, è il soffrir/ dell’ultima meta, l’attesa –scriverà molti anni dopo- si è consolati dal pensier d’una vita ben spesa”.

Questo accelererà le pratiche per il suo rientro a casa nel Vicentino, dove riprenderà la “vita da contadino a misura d’uomo e non di macchina – come precisa lui-, dove la vita era dura, ma mai quanto la guerra da ero venuto”. E’ anche per questo, che lui oggi seguita a scrivere poesie di vita e ottimismo, sapendo che il peggio è ormai passato: “L’orrore che ho vissuto mi è bastato e seppur con molti stenti/abbiam resistito all’infuriar dei venti. Se poi lieve, è il soffrir/ dell’ultima meta, l’attesa –scriverà molti anni dopo- si è consolati dal pensier d’una vita ben spesa”.

4 Responses to STORIE DI STRAORDINARIA NORMALITA’